|

Geschichte

des Schwebebalkenturnens Dieses Turngerät ist im Wettkampfturnen relativ neu, als Gerät fürs Balancieren aber eigentlich so alt wie die neueren Leibesübungen. Es begann vielleicht mit einem "horizontal liegenden, ganz runden Fichtenstamm..." zum Balancieren. Jahn nannte das später "Schweben", wovon sich auch der Name ableitete. Das Unterteil der langen "Schwedenbank" integriert noch heute den Balancierbalken. |

|

| Erstmals war der Schwebebalken Teil des Weltmeisterschaftsprogramms in Budapest

1934, wo die Turnerinnen überhaupt zum ersten Mal echte Titelkämpfe hatten.

Der Balken war damals nur 8cm breit. Heute ist die Disziplin Schwebebalken eine Demonstration nicht nur von Balancegefühl sondern von höchstschwieriger Akrobatik im artistischen Bereich. |

||

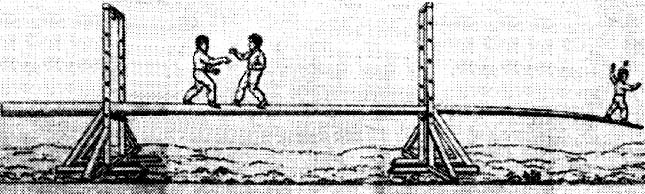

Friedrich Ludwig Jahn (1778 - 1852) übernahm in seine "Deutsche Turnkunst" (1816) von GutsMuths das Balancieren auf dem Rundbalken, aber der erklärte Feind aller Fremdwörter nennt es "Schweben".

"Schweben heißt Haltung im Gleichgewicht: in der Ruhe, wie in der Bewegung". Jahns "Schwebebaum" ist "ein schlanker, gradwüchsiger Kien- oder Tannenstamm ohne Astknospen; je länger, desto besser, nicht gut unter 40 Fuß Länge und 10 Zoll Stärke am Stammende. Er ruht zwischen zwei Paar starken Pfählen auf eisernen Bolzen, die hoch und niedrig gesteckt werden können". Auf absolute Standfestigkeit des Geräts legte Jahn keinen Wert, im Gegenteil: "Er darf nicht zuviel, nicht zu wenig schwanken, sondern muß das gehörige Leben haben" (Die Deutsche Turnkunst 1816). |

|

|

Dieser (niedrige) Schwebebalken wurde später

von den deutschen Anhängern des Ling-Systems, (Hugo

Rothstein; erster Leiter der Preußischen Zentralanstalt Berlin)

ins Schulturnen übernommen, auch wenn Rothstein 1863 durch den "Barrenstreit"

an Einfluss verlor. Die Turnpioniere Spieß (1810 - 1858) und Kloß (1818

- 1881) haben diesen niedrigen Schwebebalken vor allem für das Mädchenturnen

geschätzt. Ein

Wettkampfgerät wurde dieser niedrige und schmale Schwebebalken

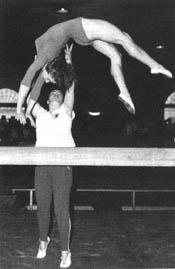

aber zu keiner Zeit. Von nun an ist der Schwebebalken ein Standardgerät im internationalen Wettkampfturnen der Frauen. Die Übungen tendieren immer mehr zu den akrobatischen Elementen hin, und damit wächst der Wunsch nach besserer Standfläche, auf der die schwierigeren Sprünge und Rollen möglich wurden.

Die Stabilität des 5 m langen Balkens musste ebenso gesichert sein, wie eine gewisse Elastizität, was in der Vorschrift zum Ausdruck kommt: "Bei einer Höherstellung von 1200 mm und einer Prüflast von 135 kg in der Mitte des Balkens darf sich dieser höchstens 8 mm durchbiegen. (Normenbuch, Ausgabe 1965, Seite 31). Solche ins Einzelne gehende Vorschriften garantierten für den internationalen Wettkampfverkehr ein hohes Maß von Einheitlichkeit; die Schwebebalken in aller Welt boten so jene Chancengleichheit, die zu den Grundgesetzen jeglichen fairen Wettkampfes im olympischen Turnen zählt. Das akrobatische Turnen auf dem Schwebebalken forderte die Konstrukteure ebenso heraus wie die Verantwortlichen des Internationalen Turnerbundes. In den 60er Jahren war es in erster Linie der damalige FIG-Präsident Artur Gander, der in den "Ergänzungen..." zum Normenbuch eine zweckmäßige Formgebung ( besonders im Hinblick auf die neue schwierigere Bewegungsformen), höhere Standsicherheit und Transportfähigkeit und im Interesse der Sicherheit das Belegen der freien Fläche unter dem Balken mit ausreichenden Mattenlagen forderte.

Als die freien Überschläge auf dem Balken immer mehr zum Standardprogramm zählten, kam es zu weiteren Verbesserungen des Balkens selbst, z,B. 1974 diese Forderung: "Der Balken muss mit einer elastischen Auflage versehen sein... Er muss trotz einer gewissen Elastizität tritt- und gleichgewichtssicher sein. Die Ummantelung muss reißfest, griffig, sowie mit dem Balken fest verbunden sein" (FIG-Normenbuch).

War 1974 nur von einer "Trittsicherheit"

die Rede, so wird diese Sicherheit 1979 genauer vorgeschrieben: Da heißt

es: (Bearbeitung/Webdesign:

|

|||||||||||||||||||

| . | |||

| . |

Janssen&Fritsen presents ... |

|

* TOKYO 2011 |

|

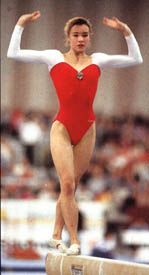

Weltmeisterin Schwebebalken

Weltmeisterin Rotterdam 2010

Weltmeisterin London 2009 |

GYM Partner

|

... here is the place for YOUR >BANNER< !  ... effizient werben >HIER!< |